少年爱科学 秀出创新力——聚焦第21届常德市青少年科技创新大赛一等奖作品

刊登于2023年2月23日《常德日报》3版

编者按

常德市青少年科技创新大赛是一项面向全市中小学生开展的、具有示范性和导向性的科技活动,由市科协、市教育局、市科技局、市生态环境局、团市委主办。一直以来,大赛始终把握时代脉搏、弘扬创新文化,培养了一大批具有创新精神和创新能力的青少年,涌现出了一大批优秀的科技辅导教师,培育了一批科技教育示范典型学校,推动了我市科技教育事业的发展。

在第21届常德市青少年科技创新大赛上,常德青少年大秀科技创新能力,其作品科学性、创新性、实用性、完整性不断增强,28件学生作品获科技创新成果一等奖、6件作品获科学影像作品一等奖。这些作品有哪些创新亮点,作品背后又有哪些故事?一起来看看吧!

硬核设计实现裸眼直观“光的力”

□江一舟

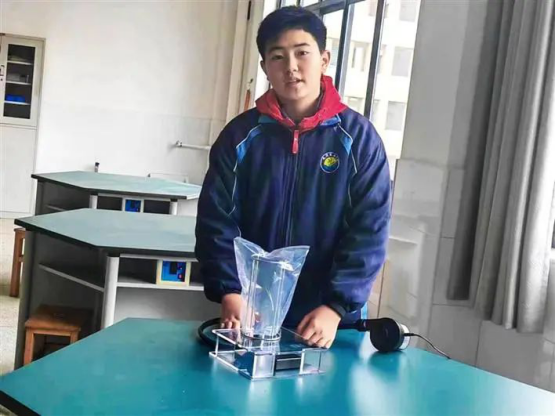

丁琢恒向观众演示自己的创新项目。

项目名称:光镊原理演示实验装置

作者:常德芷兰实验学校 丁琢恒

辅导老师:张才友

项目设计目的:使用简单的实验装置实现光镊效果,让人可以裸眼观察到无形的光与有形之物产生交互,以此激发大家对科学的兴趣。

说起光镊原理,许多人会感觉到陌生、难懂,常德芷兰实验学校高二年级学生丁琢恒对此研究了整整一年。他研究制作出的光镊原理演示实验装置,可以让大家裸眼直观“光的力”,该项目荣获第21届常德市青少年科技创新大赛科技创新成果一等奖。

丁琢恒说,他曾看过一篇有关2018年诺贝尔物理学奖获得者亚瑟·阿斯金发明光镊的报道,加上高中物理教材里提到了激光产生的原理及应用的相关内容,这让他对光镊产生了浓厚的兴趣。“目前,这一研究成果已被广泛应用于物理学、生物医学等各个领域,既然光镊有如此不可估量的价值,我们能否让更多的人去了解它呢?”

抱着这个期待,丁琢恒开启了对光镊的探索。他翻阅课本、从网上查找资料、向辅导老师张才友请教、向物理老师王海英求教。他利用晚上和周末的零散时间,将思路具体化、设想实践化。实验过程中虽经历了无数的失败和重来,但丁琢恒享受其中。在此期间,他学会了更加合理地观察问题、分析问题、解决问题,以及用新的视角和方法来认知事物。“这不仅激发了我对科学的兴趣,还培养了我的思维能力。”

第21届常德市青少年科技创新大赛终评展示现场,参赛选手丁琢恒带着自己研发的光镊原理演示实验装置接受大众的检验。来往观众纷纷围拢过来,丁琢恒耐心演示自己的创新项目,用通俗简洁的语言讲解复杂的光镊原理。看到大家从最初的好奇到逐步了解,丁琢恒觉得自己成功了。

对于未来,丁琢恒说,希望自己能成为一名科研人员,用研究成果帮助人们更多地了解世界,“所以现在的我要加倍努力学习,积累更多的知识。”

少年的救援情怀

□游涛

小组成员不断完善创新项目。

项目名称:一种汽车安全事故辅助救援系统

作者:澧县职业中专学校 杨智杰、胡林、马志豪

辅导老师:高峰、康银宇、李燕

项目技术特点:这个项目充分利用电子技术、信息化技术、北斗定位技术与电信技术结合,实现汽车落水后第一时间自动破窗,同时报警求救。

2022年1月22日,常德市澧县王家厂镇,一辆白色的轿车在行驶过程中不慎坠入河中。多名村民积极施救,但因救援难度大,且车内人员未能在第一时间破窗自救,待救援人员将车打捞上来时,车内二人已停止了呼吸。

正在澧县职业中专学校电子专业读书的杨智杰同学目击了这场惨剧。难过之余,他不由得思索,如果汽车落水时窗户自动破碎,或者能在事故发生的第一时间就通知专业救援人员,是不是就能给车里的人多带来一线生机?

回到学校后,他向专业老师高峰汇报了自己的想法,得到了高老师的鼓励与支持,并邀约了胡林、马志豪同学一同加入攻关小组。

开学后,3位同学利用课余时间猛“啃”电子、信息化、电信技术书籍,同时开始动手试制。“高老师大学毕业后在深圳科技企业里工作了8年,有着丰富的经验,我们有疑惑的地方,他会给我们支招,简单而实用。”杨智杰同学感激地说。

整个暑假,师生们冒着持续高温,一直奋战在实训室;为了赶时间,他们整整吃了4箱方便面。

受困于资金不够,加上实践消耗,买不起高品质的芯片,他们只能去咸鱼等平台淘一些便宜的二手芯片,这也导致救援系统的效果没有想象中的好,有些功能难以完全实现。寒假期间,得到要参赛的消息后,师生几人又进行了反复改进,使项目日臻完善。相关专家评价该项目:相对于传统的破窗器,这个属于自动破窗,可以解决汽车落水后,人在黑暗、紧张、惊慌失措时不能自主破窗的情况。同时利用信息化技术、北斗定位技术,能够及时上报事故位置信息,并给予事故点周围手机用户发送关键的求救信息。

“通过比赛,使我们开阔了眼界,看到了更多的创新产品和创新思路。也让我们看到了一群不断进行科学探索、勇于创新、朝气蓬勃的同龄人,一群默默奉献、甘为人梯的优秀科技辅导老师。这一切的一切,更坚定了我们技能报国的信心。”马志豪说,专家的讲评和建议,给了他们更好的改进思路,使得这个产品更加完善。

改良实验装置 提高课堂效率

□张瑜

傅梓鑫与他的通用化学爆炸演示装置。

项目名称:一种通用化学爆炸演示装置

作者:澧县九澧实验中学 傅梓鑫

辅导老师:胡镇海

项目设计目的:此装置可以演示氢气爆炸、粉尘爆炸、明火引爆和电火花引爆等多种爆炸实验,有效解决现有中学常用化学爆炸演示装置存在笨重、不透明、实验可靠性不高等缺陷。

“砰!”的一声爆鸣声响起,可燃性粉尘在以高透明亚克力板为基座、铁丝为框架、塑料袋为容器的装置中爆炸。这是澧县九澧实验中学初三年级学生傅梓鑫研发的一种通用化学爆炸演示装置。

说起“化学爆炸”,很多人听着就有点怵,这个斯文清秀的少年居然研究“爆炸”,多少让人感到反差。但说起傅梓鑫研究这个装置的出发点,其实很有“人情味”。刚接触化学的时候,傅梓鑫对“氢气爆炸”和“粉尘爆炸”两个实验很感兴趣。他在网上搜索相关视频后发现,大多数化学爆炸演示装置展示效果不明显,对此老师也很无奈。

更令傅梓鑫感到遗憾的是,教材实验装置无法演示静电爆炸。他希望发明一种实用性强的通用化学爆炸演示装置,既可演示粉尘爆炸和气体爆炸,又可以演示明火引爆和静电引爆,且携带方便、操作简单、可靠性高,更方便老师课堂教学。

常德天气潮湿,粉剂容易受潮;采购静电发生器,装置体积普遍较大,且价格昂贵,不符合课堂使用设计要求;装置要能多次使用并且成本较低……面对这些问题,傅梓鑫在实验过程中都找到了解决方案。例如,他使用塑料袋作为爆炸装置容器,听上去似乎有些不够“高级”,但从实用角度来说,易更换且轻便的塑料袋,更能满足同一教师在多个班连续演示的实际需求。

“傅梓鑫从小就喜欢拼积木,对很多事情都充满了好奇心,有时候家里的小电器坏了,他觉得丢掉很可惜,就拆下来修修继续用,是个典型的理工男。”妈妈王女士笑着说。

“谢谢胡老师的精心指导,感谢科技兴趣小组的同学对我的帮助与支持,感谢爸爸和妈妈对我的关心和鼓励!”在第21届常德市青少年科技创新大赛中,傅梓鑫凭借“一种通用化学爆炸演示装置”项目获得科技创新成果一等奖。他表示,期待即将到来的高中课堂,期待自己能踏入充满挑战的、更深层次的科学世界。

再现造纸术

□伍婷

孩子们互相配合,拍摄记录造纸的过程。

项目名称:走近造纸术

作者:武陵区东升小学 袁浩钧、申锦萱、胡丝涵

辅导老师:李俊、黄朦谣、胡雨田

项目探究过程:通过查找资料、整理资料,了解造纸术产生的背景和过程,认识到造纸术对世界文化发展所作的贡献。并通过实践体验传统的造纸过程与方法,感受中国古代劳动人民的智慧。

造纸术是我国古代四大发明之一,是中华民族对世界文明的一个重大贡献。纸是什么时候产生的、如何制作出来的呢?带着这样的疑问,来自武陵区东升小学五年级226班的袁浩钧、申锦萱和223班的胡丝涵带着好奇和兴奋开启了“造纸探索之旅”。

2022年下半年,3位小伙伴利用课余时间查找资料,初步了解了造纸术的产生、发展的过程以及造纸的方法。收集好造纸需要的材料后,大家分工合作,各司其职,在李俊、黄朦谣、胡雨田老师的指导下开启“圆梦之旅”,并将整个过程用影像器材记录下来。

先把树皮放入水中浸泡、煮熟、捣碎制浆,再用模具抄纸、晾晒,3人尝试了多次才成功造出纸。在不断试验的过程中,孩子们还要兼顾拍摄工作,不仅要保持画面稳定,还要把握拍摄环境。“虽然我不是负责拍摄的,但也学到了新技能。”袁浩钧表示。

从影像中找出问题,从失败中总结经验,就这样一次又一次地反复练习,从一天造1张纸到一天造6张,从粗糙的纸到光滑的纸,从模糊的影像到清晰的影像,从不知道什么是影片分割到熟练操作视频剪辑……历经6个月的时间,他们将平日只在书本上看到的“造纸术”变为现实。善于书法的胡丝涵还在自己造的纸上写了“少年强则国强”六个大字,激励大家奋发向上。

在参加第21届常德市青少年科技创新大赛中,袁浩钧、申锦萱和胡丝涵向评委老师介绍了他们的科学影像作品《走近造纸术》,获得了一等奖的好成绩。“看到评委们投来赞许的目光,我知道我们的努力没有白费。”申锦萱说。

太阳能助力水面垃圾收集自动化

□姚璇

周全调试设备。

项目名称:能量回收式太阳能水面垃圾收集装置

作者:鼎城区江南小学 周全

辅导老师:铁桂霞、罗娟

项目设计目的:研制出更节能、更便捷、更环保的水面垃圾自动收集装置。

河流、水塘、湿地公园等地的水面上往往存在许多垃圾,这不仅影响了景观和生态环境,给市民的身体健康也造成了一定的损害。一次偶然,鼎城区江南小学五年级学生周全看到了央视新闻关于《水污染的危害,比战争更可怕》的报道,立即产生了设计一款自动收集水面垃圾装置的想法。在老师的指导下,经过一年的时间,他终于研制而成。该项目荣获第21届常德市青少年科技创新大赛科技创新成果一等奖。

开始研制前,周全做了大量关于水面垃圾收集的调查。他发现人工打捞不仅效率低、强度大,成本也较高;市面上大型水面垃圾收集船体型庞大,并不适合进行中小型水面的垃圾收集;小型水面垃圾收集装置较多,但不够节能,在一些无电区域也使不上力。因此,设计制作出一种更节能、更便捷、更环保的水面垃圾收集装置,是周全的研究方向。

了解到市面上现有水面垃圾收集设备的弊端后,周全从中吸取经验。在接下来的研制过程中,他在指导老师的帮助下,对重点难点问题进行了逐一攻破,最终研制出能量回收式太阳能水面垃圾收集装置。

相较于以往市面上的水面垃圾收集设备,周全研制出的装置设备优势一目了然:减轻劳动强度的同时,进一步提升了工作效率;无需外接电源,而是改由太阳能电池板提供电能,既环保又便捷;利用桶内水体流动,带动水流发电机回收能量,采用双电路给储电电池充电,节省电能。

“这次获奖对我来说是很大的鼓励。”周全开心地说,“感谢在整个研制过程中,陪着我一起解决了一个又一个难题的两位老师,感谢一直关心和支持我的家人、老师和同学们,是他们的支持给了我不惧挑战、勇往直前的勇气。”

用户登录

还没有账号?

立即注册